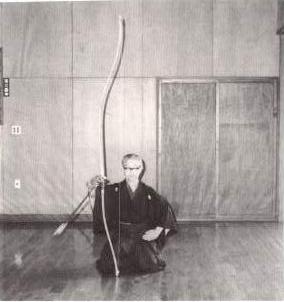

「それから直ちに右の手を出して右手の三指で籐竹(矢摺籐の上)の節を取りて

右の膝の角に置きます。其時左手は弓の手下に添ひて右の膝の向ふに置きます。」

「それから直ちに右の手を出して右手の三指で籐竹(矢摺籐の上)の節を取りて

右の膝の角に置きます。其時左手は弓の手下に添ひて右の膝の向ふに置きます。」弓は右膝の前に立てる。

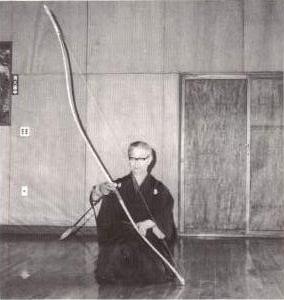

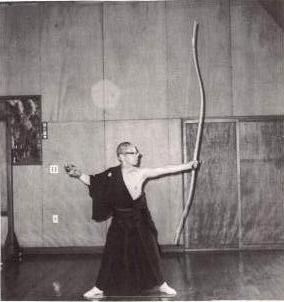

「斯くして退きて弓を射る所に連りて立ったまま的を見まする、其儘下に座して的に向ひます。

其時左の膝を上げ、右の膝を附けます。勝手(右手)を膝頭に附くまで下します。」

「斯くして退きて弓を射る所に連りて立ったまま的を見まする、其儘下に座して的に向ひます。

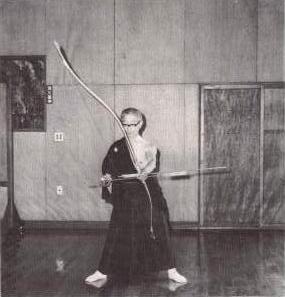

其時左の膝を上げ、右の膝を附けます。勝手(右手)を膝頭に附くまで下します。」 「右の膝を立て左の膝を下げながら的を左に受けて向を換えまする、そうして弓を自分の體の中央に

斜めにだします。」

「右の膝を立て左の膝を下げながら的を左に受けて向を換えまする、そうして弓を自分の體の中央に

斜めにだします。」 「それから直ちに右の手を出して右手の三指で籐竹(矢摺籐の上)の節を取りて

右の膝の角に置きます。其時左手は弓の手下に添ひて右の膝の向ふに置きます。」

「それから直ちに右の手を出して右手の三指で籐竹(矢摺籐の上)の節を取りて

右の膝の角に置きます。其時左手は弓の手下に添ひて右の膝の向ふに置きます。」 「夫れより左手を放す途端に其手を左の袖の内の袖口を押へて指をば袖口の中で揃え拇指にて上の

折り目の端の所を押へ、残りの四指では内を押え、夫れなり、我胸の中頃まで折り返します。

丁度袖の紋が見物人の眞向に向く恰好に致します。夫れより手を其儘づつと的に差し附けます。

其押へて居る拇指の先を的の中心を思ふ所に袖をさします。又前の如くに一度袖を返して體につけます、そうして其左手を袂に入れくつろげて肌を脱ぎ好い様に致します。つまり左肩を下げ

右肩を上げる様にいたしますると脱ぎよくなります。夫れから手を差し出して今や左の手の肱が

離れやうとする所まで出します。肌をすうと脱ぎます、肌を脱ぐとすぐに右手を後に廻しながら

脱ぎたる袂の先を押へて袴に押し込みます。それは何の為めかといふに、弓は必ず山野若しくは

廣き場所にてするが普通にてありますから、風の當りも強く為に袖が過つて弓と弦との間に入らぬ

とも限りません。其様なる失錯もあれば充分なる用意をなし風が當つても袖が自分の前の方に

吹き寄せられぬ様にと挟むのであります。其挟むに上から下へするか但しは下から上に挟むのが

順序かといふに之れは何れでも宜しう御座います。其人の都合のよき様にすれば好いのであります。」

「夫れより左手を放す途端に其手を左の袖の内の袖口を押へて指をば袖口の中で揃え拇指にて上の

折り目の端の所を押へ、残りの四指では内を押え、夫れなり、我胸の中頃まで折り返します。

丁度袖の紋が見物人の眞向に向く恰好に致します。夫れより手を其儘づつと的に差し附けます。

其押へて居る拇指の先を的の中心を思ふ所に袖をさします。又前の如くに一度袖を返して體につけます、そうして其左手を袂に入れくつろげて肌を脱ぎ好い様に致します。つまり左肩を下げ

右肩を上げる様にいたしますると脱ぎよくなります。夫れから手を差し出して今や左の手の肱が

離れやうとする所まで出します。肌をすうと脱ぎます、肌を脱ぐとすぐに右手を後に廻しながら

脱ぎたる袂の先を押へて袴に押し込みます。それは何の為めかといふに、弓は必ず山野若しくは

廣き場所にてするが普通にてありますから、風の當りも強く為に袖が過つて弓と弦との間に入らぬ

とも限りません。其様なる失錯もあれば充分なる用意をなし風が當つても袖が自分の前の方に

吹き寄せられぬ様にと挟むのであります。其挟むに上から下へするか但しは下から上に挟むのが

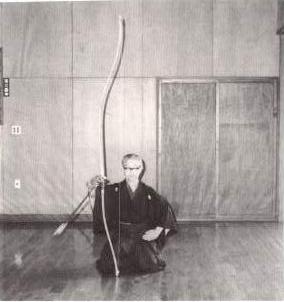

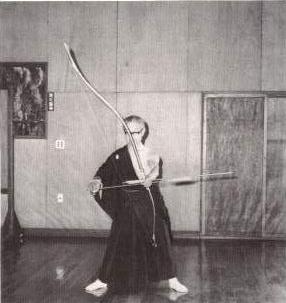

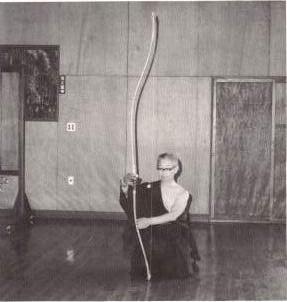

順序かといふに之れは何れでも宜しう御座います。其人の都合のよき様にすれば好いのであります。」 「そこで右に取りました弓を自分の體の中央に持ち、斜めに持つてすぐ左の手で握りを押へます。」

「そこで右に取りました弓を自分の體の中央に持ち、斜めに持つてすぐ左の手で握りを押へます。」 「それから左の膝に弓の本弭をつけます、其時弓の弦は的の方にありて弓は右の方にあります、

それから右の手を延べて弦の手下より少し下れる所を三指で押えて正面にぐるりと廻して持つて

参ります。それから矢を番ふ場合となります。」

「それから左の膝に弓の本弭をつけます、其時弓の弦は的の方にありて弓は右の方にあります、

それから右の手を延べて弦の手下より少し下れる所を三指で押えて正面にぐるりと廻して持つて

参ります。それから矢を番ふ場合となります。」 「それから弓の外の方から右手を廻して唯今の様にして

見分けた甲矢の方を先に左の手の人差指と中指との間に押えて筈の所までこき出して、そうして

筈を番ひます」

「それから弓の外の方から右手を廻して唯今の様にして

見分けた甲矢の方を先に左の手の人差指と中指との間に押えて筈の所までこき出して、そうして

筈を番ひます」 「それからすぐに右の手を逆に返せば乙矢の矢の根は右に向き矢筈は的の方に向ひ

ます。これは左の手の中指で押へて矢を二本番ひた恰好で御座います。乙矢をこき出して射附の

節と弦とが恰好する様にさし込みます。」

「それからすぐに右の手を逆に返せば乙矢の矢の根は右に向き矢筈は的の方に向ひ

ます。これは左の手の中指で押へて矢を二本番ひた恰好で御座います。乙矢をこき出して射附の

節と弦とが恰好する様にさし込みます。」 「そうして始め番ひました甲矢と逆さの乙矢と二本を右手の三指で押えて、甲矢の筈が弦からとれぬ様、又乙矢を落す過失なき様に三指で押へて立ちます。」

「そうして始め番ひました甲矢と逆さの乙矢と二本を右手の三指で押えて、甲矢の筈が弦からとれぬ様、又乙矢を落す過失なき様に三指で押へて立ちます。」 「それから乙矢の板附を右手の三指で持ち、本矧の所まで弓の角へ引き出しまして一時止まります。

それで乙矢は篦中の節が取れる所まででますから、其篦中の節を右手の三指で持ちて筈まで抜き

取ります、」

「それから乙矢の板附を右手の三指で持ち、本矧の所まで弓の角へ引き出しまして一時止まります。

それで乙矢は篦中の節が取れる所まででますから、其篦中の節を右手の三指で持ちて筈まで抜き

取ります、」 引き抜いた乙矢の筈が右足先きにつくようにして篦中を支えた指をゆるめて、板突を持つ。

引き抜いた乙矢の筈が右足先きにつくようにして篦中を支えた指をゆるめて、板突を持つ。 「其矢は下に置くとも或は袴の膝に立て掛くるも適宜ではありますが、射禮には下に

置くことを好いと致します。」

「其矢は下に置くとも或は袴の膝に立て掛くるも適宜ではありますが、射禮には下に

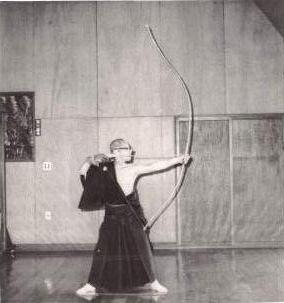

置くことを好いと致します。」 會。

會。 残身。

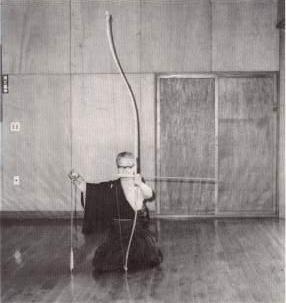

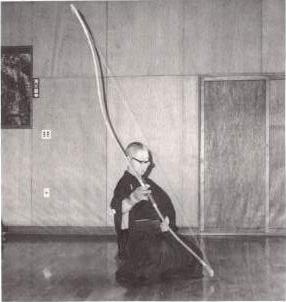

残身。 「矢を射放したる儘弓をば體の中央に斜めに持ちて屈みます、それから左の膝頭に弓を立て右の

三指で外竹の矢摺籐の節を持ちまして右の膝先に移します。」

「矢を射放したる儘弓をば體の中央に斜めに持ちて屈みます、それから左の膝頭に弓を立て右の

三指で外竹の矢摺籐の節を持ちまして右の膝先に移します。」 「袖先まで手が出たならば右手の弓を體の中央に斜めに出し、握りを左手に取る、左手に取る途端に右手で左の袖の

袂を抑え弓は左の脇の下にかかえ左方にぐるりと廻り膝を立てる」

「袖先まで手が出たならば右手の弓を體の中央に斜めに出し、握りを左手に取る、左手に取る途端に右手で左の袖の

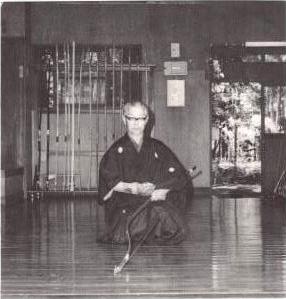

袂を抑え弓は左の脇の下にかかえ左方にぐるりと廻り膝を立てる」 「そうして右手にて内の方の襟を取りて之を正し、次に左の首根の襟を取りて衣紋を直します。手をぬきたる途端に左の襟をとりて

衣紋をつくろひます。そうして前の襟先を右手で押えてせく様にすると締まりまする。襟が締まり

ます。」

「そうして右手にて内の方の襟を取りて之を正し、次に左の首根の襟を取りて衣紋を直します。手をぬきたる途端に左の襟をとりて

衣紋をつくろひます。そうして前の襟先を右手で押えてせく様にすると締まりまする。襟が締まり

ます。」